L’eau que vous buvez, le nutriment oublié du microbiote intestinal

- Par Nature Source Chaude

- Publié le

- Mis à jour le 21 novembre 2025

L’intestin humain abrite un vaste écosystème microbien appelé « microbiote intestinal », dont le rôle va bien au-delà de la simple participation à la digestion. En effet, celui-ci est largement impliqué au bon fonctionnement des fonctions vitales de l’organisme. Ainsi, le maintien de la stabilité et de la diversité de cet écosystème contribue de manière significative à la santé globale. Toutefois, cette stabilité est influencée sur une base quotidienne par une multitude de facteurs internes et externes.

Parmi ces facteurs, l’alimentation est considérée comme l’un des plus importants. D’ailleurs, les aliments les plus bénéfiques pour la santé intestinale font souvent l’objet de discussions, tandis que l’eau est souvent considérée comme un aliment de second plan, ne faisant pas partie intégrante du régime alimentaire. De plus, les recherches sur l’impact des apports hydriques sur le microbiote intestinal sont peu nombreuses par rapport à celles concernant l’alimentation. L’eau serait ainsi qualifiée de « nutriment oublié » par certains scientifiques.

Cependant, de récentes découvertes révèlent que la source de votre eau potable serait bien plus importante qu’il n’y paraît. Elle serait même l’un des facteurs clés influençant la composition de votre flore intestinale, et donc votre santé intestinale.

AU SOMMAIRE :

L'eau que vous buvez et son impact sur votre microbiote intestinal

Nous savons tous qu’il faut boire suffisamment d’eau pour rester hydraté (au moins 2 litres par jour pour les femmes et 2,5 litres pour les hommes selon les recommandations européennes), mais encore faut-il le faire ! D’autant que de récentes études révèlent qu’une consommation quotidienne d’eau en quantité suffisante peut influencer de manière significative la composition du microbiote intestinal. Le type d’eau consommé a également son importance.

Étude sur la consommation d'eau potable (eau du puits, eau du robinet, eau filtrée ou eau en bouteille) et ses effets sur le microbiote intestinal

Une étude[1] à grande échelle a été menée aux États-Unis et au Royaume-Uni sur plus de 3 000 participants, pour la plupart en bonne santé afin d’explorer le lien entre le type d’eau potable consommé (eau du puits, eau du robinet, eau filtrée ou eau en bouteille) et la composition de leur microbiote intestinal.

Il convient de préciser que cette étude était l’une des premières à explorer ce lien. Précisons également que l’eau potable peut avoir diverses origines (eaux souterraines ou eaux de surface) et subir différents traitements (filtration, désinfection, etc.) avant d’être consommée. Tandis que l’eau provenant des puits (eaux souterraines), en particulier des puits privés, n’était pas systématiquement désinfectée, même si cela était difficile à vérifier.

Alors, quelles sont les conclusions de cette étude ?

→ Quelle est l’eau potable qui offre la meilleure qualité ?

Les participants qui buvaient principalement de l’eau de puits présentaient une plus grande diversité du microbiote fécal que les autres groupes buvant de l’eau en bouteille, de l’eau du robinet ou filtrée. Ils présentaient aussi davantage de bactéries du genre Dorea. Rappelons que la diversité des communautés microbiennes dans l’eau des puits est due à l’absence de désinfection systématique.

Le microbiote fécal des buveurs d’eau en bouteille était plus riche en espèces appartenant à la famille des Lachnospiraceae que celui des buveurs d’eau du robinet.

Les consommateurs d’eau en bouteille ou d’eau du robinet présentaient une abondance plus importante de bactéries des genres Bacteroides (dont l’abondance est négativement associée à la diversité du microbiome intestinal humain), Odoribacter et Streptococcus que les consommateurs d’eau de puits.

💡 Une faible diversité bactérienne intestinale est généralement associée à une mauvaise santé intestinale. Une plus grande diversité est associée à un microbiote intestinal plus sain et à un meilleur fonctionnement de l’organisme : le système immunitaire est alors plus résistant et plus robuste face aux influences environnementales.

→ L’importance de la quantité d’eau bue chaque jour.

Les participants, toutes sources confondues, qui consommaient de plus grandes quantités d’eau présentaient des niveaux réduits de Campylobacter, un type de bactérie responsable de la plupart des cas de gastro-entérite bactérienne dans le monde. Les participants classés comme buvant peu d’eau (moins d’un litre par jour) présentaient une diversité microbienne intestinale moins riche.

→ Mais qu’est-ce qui, dans l’eau, peut influencer le microbiote intestinal ?

L’effet de l’eau est mal compris. Toutefois, les auteurs de l’étude ont émis l’hypothèse que les propriétés physico-chimiques, la composition minérale ou encore les communautés microbiennes intrinsèques naturelles de l’eau, ou bien la combinaison de ces trois éléments, pouvaient influencer le microbiote des participants. Soulignons en effet qu’une eau n’est pas stérile par nature et qu’elle contient des micro-organismes bénéfiques, quelle que soit son origine.

Les auteurs de l’étude indiquent d’ailleurs que cette communauté de micro-organismes présente dans chaque eau varie selon l’origine de la source, mais également tout au long du système de traitement et de distribution (ce sujet sera abordé dans la partie consacrée au « réseau d’eau potable »), sans oublier les conditions de stockage.

→ La source d’eau potable est un facteur clé de la composition du microbiote intestinal.

Le microbiote intestinal présente ainsi des signatures distinctes en fonction de la source d’eau potable et de la quantité d’eau consommée.

L’eau de puits, la plus saine ?

Dans un puits, l’eau ne s’élève pas ; elle reste au fond du trou creusé dans le sol (le milieu de vie naturel des micro-organismes), à la profondeur à laquelle l’homme la trouve. Il suffit alors de la puiser. Plus on en puisait, meilleure elle était, car le puisage équivaut à un écoulement, une caractéristique naturellement présente dans les eaux minérales et thermales.

Toutefois, le puits a l’inconvénient d’être plus facile à polluer, d’autant plus s’il se trouve dans une zone où les nappes d’eau souterraines sont contaminées (ce qui est le cas aujourd’hui dans pratiquement toutes les villes et villages).

Boire plus d'eau, un geste essentiel pour votre santé intestinale et globale

L’intestin peut être considéré comme un système complexe et bien coordonné, composé de divers éléments qui collaborent pour maintenir une barrière intestinale saine. Il se compose du microbiote intestinal, des cellules qui tapissent la paroi intestinale, d’un mucus qui la recouvre et du système immunitaire.

L’intestin contient aussi une grande variété de nutriments provenant de plusieurs sources différentes, tant endogènes qu’exogènes. Aussi, tous les aliments contiennent de l’eau. Cependant, il est essentiel de comprendre que le bon fonctionnement du microbiote dépend non seulement de notre alimentation, mais aussi, et surtout, de notre consommation quotidienne d’eau. Le microbiote doit ainsi constamment s’adapter aux types d’aliments que nous consommons, qui varient sans cesse, ainsi qu’à la qualité et à la quantité d’eau que nous ingérons. Ce dernier point, souvent négligé, est pourtant crucial pour la santé.

En effet, l’eau semble être une ressource que nous considérons souvent comme acquise, que nous buvons sans y prêter attention tout au long de la journée. Pourtant, s’hydrater est loin d’être une habitude anodine : c’est un élément essentiel pour notre santé et notre bien-être. Voici quelques-uns des avantages d’une consommation d’eau quotidienne plus importante pour le microbiote intestinal et l’organisme :

→ Un apport suffisant en eau permet de maintenir l’homéostasie du microbiote intestinal et du système immunitaire, et favorise l’élimination des agents pathogènes. Tel est le titre d’une étude[2] menée sur des souris dont la consommation d’eau a été limitée à 25 % ou 50 % de leur consommation normale pendant 14 jours. On y apprend notamment que :

- La consommation d’eau influence la composition et le fonctionnement du microbiote intestinal par ses effets sur l’environnement intestinal, l’intégrité du mucus et le métabolisme microbien.

- Une hydratation adéquate aide à maintenir la couche protectrice de mucus de l’intestin, ce qui favorise le développement de bactéries comme Akkermansia muciniphila, dont les enzymes dégradent en continu la mucine. Ce processus de dégradation contribue à maintenir une épaisseur optimale de la couche de mucus et à préserver l’intégrité de la barrière intestinale en stimulant son renouvellement.

- Une hydratation adéquate inhibe l’adhésion des agents pathogènes.

- Une restriction hydrique, telle que celle effectuée dans l’étude, provoque une constipation (qui altère l’immunité), modifie la structure du microbiome intestinal, perturbe l’homéostasie intestinale, entraîne une prolifération excessive des microbes intestinaux, diminue l’abondance des cellules immunitaires et altère ainsi la fonction des lymphocytes T dans l’intestin, etc.

→ L’apport en eau joue un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle. Telle est l’une des conclusions d’une étude[3] menée sur douze semaines par Nakamura et al. sur 31 personnes, dont la consommation d’eau a été augmentée de 1,3 à 2,0 L par jour. Les participants dont la consommation de liquides était initialement insuffisante présentaient une osmolalité urinaire et des indicateurs de déshydratation plus élevés. La pression artérielle systolique a significativement diminué dans le groupe ayant bu davantage d’eau. De plus, l’apport supplémentaire en eau a permis d’augmenter le volume sanguin, de diluer les déchets sanguins et de protéger la fonction rénale, facteurs importants pour optimiser la pression artérielle. Selon les auteurs, ces observations suggèrent que boire davantage d’eau améliore non seulement la santé intestinale, mais contribue également à l’hydratation générale de l’organisme.

→ L’eau favorise le transport de substrats fermentescibles, comme les fibres, vers les bactéries du côlon, telles que les bifidobactéries et les Roseburia, ce qui stimule la production d’AGCC (acides gras à chaîne courte) qui ont un effet protecteur sur la santé intestinale. Comme leur nom l’indique, les AGCC rendent l’environnement du côlon plus acide. Boire plus d’eau permet ainsi de réguler le pH du côlon, créant un environnement propice aux bactéries lactiques et défavorable aux agents pathogènes alcalinophiles.

L'eau potable, une source de micro-organismes susceptible de façonner le microbiote intestinal ?

L’eau d’adduction, qui alimente nos robinets, a des origines diverses selon les lieux et peut contenir des micro-organismes largement répandues dans l’environnement naturel, notamment dans le sol.

Des micro-organismes pathogènes peuvent toutefois être présents dans la source d’eau avant qu’elle ne soit rendue potable, comme des virus de très petite taille (entérovirus), des bactéries de taille moyenne (vibrions cholériques) ou des protozoaires de plus grande taille (cryptosporidies et giardias, tous deux des parasites).

La pathogénicité dépend du micro-organisme concerné et de la quantité ingérée. En règle générale, les virus sont les plus pathogènes. Quelques dizaines de virus, comme les adénovirus, les rotavirus ou les virus de l’hépatite A, suffisent à provoquer une maladie aiguë. Les « deux parasites » sont également très pathogènes, mais moins que les virus précédemment mentionnés. La plupart des bactéries pathogènes, comme les salmonelles et les E. coli, sont légèrement moins pathogènes.

En réalité, quelle que soit son origine (eaux souterraines ou de surface), une eau n’est pas stérile et la plupart des micro-organismes qu’elle contient sont inoffensifs pour l’homme. Ainsi, ces micro-organismes voyagent avec l’eau et certaines espèces parviennent même jusqu’à nos robinets, malgré les traitements de potabilisation. Bien que la plupart de ces micro-organismes soient encore méconnus, nous savons désormais qu’ils sont présents en grande quantité dans l’eau que nous consommons quotidiennement.

10-100

Une étude[4] estime entre 10 et 100 millions le nombre de micro-organismes par litre dans une eau potable !

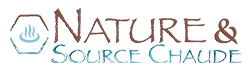

Cette étude[4] a en effet révélé que certains micro-organismes pouvaient subsister et se multiplier dans l’eau potable, même après avoir subi les traitements habituels (filtration, sédimentation, désinfection et floculation) réalisés dans les usines de traitement conventionnelles. On y a dénombré une concentration de bactéries estimée entre 10⁶ et 10⁸ par litre. L’objectif de cette étude était d’examiner la composition du microbiote de l’eau de quatre robinets domestiques et de douze fontaines publiques alimentées par le réseau municipal de Parme, en Italie, puis de la comparer à celle du microbiote intestinal des habitants consommant quotidiennement l’une de ces eaux. On y découvre notamment que l’eau potable véhicule une incroyable diversité de micro-organismes (voir l’image ci-dessous).

Que nous révèle cette étude ?

→ Microbiote de l’eau : grâce aux techniques de séquençage de nouvelle génération, il a été possible d’identifier une grande diversité bactérienne dans chaque échantillon d’eau (⚠️ la plupart des bactéries présentes dans l’eau potable sont non cultivables et ne pouvaient pas être détectées par les méthodes précédentes), et de déterminer les espèces les plus représentatives de ce microbiote. Parmi celles-ci, Sphingomonas ursincola et Blastomonas fulva étaient les plus répandues, présentes dans 13 des 16 échantillons. Mais les résultats ont surtout révélé la présence d’ADN appartenant à des espèces bactériennes inconnues, appelées « matière noire microbienne », qui constituent le plus gros du microbiote de l’eau (environ 84 % !). L’eau, qui plus est lorsqu’elle est froide, est donc loin d’avoir livré tous ses secrets !

→ Du microbiote de l’eau à celui de l’intestin : compte tenu du fait que l’eau devrait représenter au minimum 2 litres de notre consommation quotidienne, il est légitime de se demander quels sont ses effets sur le microbiote intestinal. D’après les données des chercheurs :

- L’ADN de micro-organismes appartenant au microbiote des échantillons d’eau potable a pu être détecté dans les selles des consommateurs réguliers, ce qui suggère que certains micro-organismes contribuent à façonner le microbiote intestinal année après année.

- Certaines espèces bactériennes présentes dans l’eau du robinet peuvent s’installer durablement dans l’intestin, même en cas d’arrêt de sa consommation, tandis que la présence d’autres espèces est associée à une consommation continue. Ces données ont été obtenues à partir d’un individu qui a remplacé l’eau du robinet par de l’eau en bouteille (eau entièrement stérilisée) pendant deux semaines, ce qui a entraîné la disparition de certaines bactéries de son microbiote intestinal. Ces résultats devront faire l’objet d’un essai clinique impliquant un plus grand nombre de sujets afin d’être validés.

- Les auteurs de l’étude ont ainsi conclu que l’eau du robinet pouvait être un réservoir de micro-organismes qui, une fois dans l’intestin, pouvaient le coloniser, influencer le microbiote intestinal et être à l’origine d’activités métaboliques diverses associées à la santé humaine.

Focus sur le réseau d'approvisionnement en eau et l'eau en bouteille

Avec une pollution croissante, nos nappes d’eau souterraines, qui couvrent les deux tiers de la consommation d’eau potable en France, sont en danger, et cela n’est pas près de s’arranger. Les nappes souterraines reçoivent en effet des eaux de surface insuffisamment filtrées. Les nappes profondes, en revanche, sont mieux protégées et c’est là qu’il y a le plus de chances de trouver une eau de bonne qualité. Il convient toutefois de s’interroger sur l’acheminement de l’eau depuis la station de traitement jusqu’au robinet afin de comprendre son impact sur la qualité de l’eau, puis de s’intéresser à la qualité de l’eau en bouteille.

![]() Dans un réseau d’approvisionnement en eau, système plus ou moins vaste et complexe, l’eau est maintenue sous pression et stagne (absence d’écoulement) pendant de longues périodes. De plus, cet environnement inhabituel pour l’eau l’expose à d’autres facteurs, tels que :

Dans un réseau d’approvisionnement en eau, système plus ou moins vaste et complexe, l’eau est maintenue sous pression et stagne (absence d’écoulement) pendant de longues périodes. De plus, cet environnement inhabituel pour l’eau l’expose à d’autres facteurs, tels que :

- Le temps de séjour prolongé de l’eau dans le réseau favorise des transformations physico-chimiques et biochimiques qui se produisent à la fois dans l’eau et sur les surfaces en contact avec les infrastructures de distribution, telles que les canalisations et les réservoirs, ce qui compromet la qualité de l’eau.

- Le choix des matériaux de tuyauterie a un impact significatif sur la qualité de l’eau.

Un choix inapproprié des tuyaux de transport de l’eau peut entraîner le lessivage des composants des tuyaux et le détachement des revêtements anticorrosion ; les substances qui en résultent peuvent potentiellement contaminer l’eau. - Plus une eau est chaude et reste en contact avec les composants des tuyaux, plus elle se charge de cet élément. Il convient également de souligner que chauffer une eau à 60 °C peut être particulièrement dommageable pour de nombreux micro-organismes. Cette opération est toutefois nécessaire pour prévenir la prolifération des légionelles à l’intérieur des canalisations, des bactéries pathogènes ayant une température de croissance optimale comprise entre 20 et 50 °C. On les retrouve notamment dans les réseaux d’eau sanitaire, les systèmes de climatisation, les tours de refroidissement, les spas, etc. Bien qu’inoffensives dans leur environnement naturel (sol, lacs, rivières, sources chaudes ♨️), les légionelles sont toutefois susceptibles de se comporter comme des agents pathogènes opportunistes dans les canalisations. D’ailleurs, la bactérie Legionella pneumophila figure dans la terminologie anglaise parmi les « opportunistic premise plumbing pathogens » (littéralement, « agents pathogènes opportunistes du réseau de plomberie »), aux côtés de Mycobacterium avium et de Pseudomonas aeruginosa, des germes pouvant provoquer des maladies potentiellement graves. La contamination par Legionella pneumophila se produit généralement par inhalation de microgouttelettes d’eau.

- La prédation[5]. Les biofilms bactériens qui se forment à l’intérieur des canalisations peuvent perturber le microbiote de l’eau.

À cela s’ajoutent les divers traitements (filtration, sédimentation, floculation, désinfection à l’ozone, au chlore ou aux UV, etc.) effectués au préalable dans les stations de potabilisation. La stagnation et la désinfection altèrent la qualité de l’eau ; la désinfection[5] perturbe grandement la diversité des communautés bactériennes. Ces traitements sont toutefois indispensables pour rendre l’eau potable, notamment pour éliminer les bactéries E. coli et les entérocoques, qui peuvent provoquer des troubles graves, voire mortels.

![]() En France, on distingue trois types d’eaux embouteillées : l’eau minérale naturelle, l’eau de source et l’eau rendue potable par traitement (ce dernier type est peu commercialisé dans l’Hexagone). Les eaux de source ont l’avantage de moins souffrir de la pollution que les eaux de surface. Les eaux minérales se distinguent quant à elles par leur pureté, leur température, leur débit et leur composition chimique constants, qui leur confèrent des propriétés thérapeutiques supérieures. Voyons de plus près ce qu’il en est de ces eaux minérales naturelles.

En France, on distingue trois types d’eaux embouteillées : l’eau minérale naturelle, l’eau de source et l’eau rendue potable par traitement (ce dernier type est peu commercialisé dans l’Hexagone). Les eaux de source ont l’avantage de moins souffrir de la pollution que les eaux de surface. Les eaux minérales se distinguent quant à elles par leur pureté, leur température, leur débit et leur composition chimique constants, qui leur confèrent des propriétés thérapeutiques supérieures. Voyons de plus près ce qu’il en est de ces eaux minérales naturelles.

Les eaux minérales ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement de désinfection, car elles sont censées provenir de ressources souterraines préservées. Divers traitements physiques peuvent toutefois être appliqués, comme la filtration (le seuil de filtration ne doit pas être inférieur à 0,8 micron), la décantation, l’oxygénation ou l’utilisation d’air enrichi en ozone, ce qui équivaut à une forme de désinfection. Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple des sources ferrugineuses. Vous trouverez également plus de détails sur les sources minérales évoquées ci-dessous dans notre article consacré à l’Auvergne.

Lorsque des eaux ferrugineuses arrivent en surface, leur oxygénation provoque la précipitation de certaines substances dissoutes, comme le fer. Dans la nature, ces dépôts ferrugineux de couleur rougeâtre qui colorent les sources sont du plus bel effet.

Mais ces dépôts étaient considérés par le passé comme gênants et indésirables lorsqu’ils se trouvaient dans une bouteille. L’eau doit donc être déferrisée. D’autres éléments naturellement présents dans l’eau, mais considérés comme instables ou indésirables (fer, soufre, manganèse ou arsenic), doivent également être éliminés. Et c’est là qu’intervient l’ozone, qui est un procédé extrêmement efficace. Selon la règlementation française, « la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l’arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l’aide d’un traitement par l’air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la composition de l’eau…».

→ Ainsi, si la teneur en minéraux est restée la même, certains oligo-éléments ont disparu et la flore microbienne de l’eau a été modifiée.

D’autres éléments, jugés dangereux (bore, fluor, radioactivité naturelle), peuvent être diminués par traitement (filtration, ozonation, utilisation d’alumine activée). Soumises aux lois du marché et devant répondre aux attentes de la clientèle (goût, esthétique, etc.), les eaux minérales naturelles sont également dégazées, puis regazéifiées avec leur propre gaz ou du dioxyde de carbone industriel. Ce procédé permet d’obtenir une effervescence constante et d’éliminer l’excédent de fer.

Enfin, face au scandale lié à l’utilisation de traitements interdits sur des eaux minérales et des eaux de source qui ne sont plus aussi pures (présence sporadique d’E. coli ; l’environnement urbain de plus en plus dense autour des sources les rend très vulnérables à la pollution propagée par les eaux des nappes superficielles), certains grands acteurs de ce secteur souhaiteraient que le seuil de filtration autorisé soit abaissé à 0,2 micron, plutôt que de recourir à la désinfection. Un filtre est ainsi jugé satisfaisant lorsqu’il réduit le nombre de germes au minimum. À 0,2 μm, quasiment toutes les bactéries sont éliminées, sachant que leur taille se situe généralement entre 0,2 et 50 μm. Un filtre permettant une filtration à 0,8 μm (seuil toléré) élimine vraisemblablement déjà de nombreuses espèces bactériennes potentiellement bénéfiques pour le microbiote intestinal et la santé.

Conclusion – Conseils pratiques pour une hydratation optimale – Et l'eau thermale ?

« Quand tu bois de l’eau, pense à sa source »

Yu Xin, au VIe siècle

L’eau est sans doute l’aliment dont nous avons le plus besoin au quotidien et qui devrait représenter la part la plus importante de ce que nous ingérons.

Elle apporte à notre corps des éléments essentiels à notre survie. Rappelons que l’eau est un élément essentiel de la nutrition, car elle fait partie intégrante des tissus et des liquides qui composent le corps humain. Elle est également l’intermédiaire indispensable à toutes les fonctions de l’organisme.

Comme nous l’avons vu dans cet article, l’eau potable contient également des micro-organismes (bactéries, archées, virus, etc.), capables de façonner le microbiote intestinal. Elle agit donc comme un véritable probiotique. Toutefois, les traitements (ozone, chlore ou UV) utilisés sur ces micro-organismes sont d’autant plus délétères que la dose est élevée. Ces bactéries ont néanmoins développé plusieurs stratégies pour protéger leur ADN contre ces menaces.

Eau filtrée : une eau polluée peut nuire à la santé, mais une eau trop purifiée (traitée par filtration) peut également avoir des effets néfastes, car elle est déstructurée et « vide de vie » !

Conseils pratiques pour une hydratation optimale :

Il est important de boire de manière régulière et consciente, car la soif est un indicateur tardif de la déshydratation[6]. Une hydratation constante permet ainsi de prévenir les effets subtils d’une déshydratation légère sur le tube digestif. De plus, lorsqu’on a soif, on a tendance à surestimer la quantité de liquide que l’on consomme[7]. Il est donc préférable de boire 6 à 8 verres d’eau répartis dans la journée plutôt qu’une grande quantité d’un seul coup.

Enfin, l’eau est la boisson la plus salutaire et ne saurait se substituer à d’autres boissons. Il a été observé par le passé que les buveurs d’eau sont bien moins sujets aux affections que ceux qui sont accoutumés au vin, aux liqueurs ou au café.

Et l’eau thermale ?

♨️ Pour finir, les eaux thermales sont d’un tout autre type, car elles proviennent de nappes particulièrement profondes. Les caractéristiques chimiques de ces sources donnent naissance à différents types d’écosystèmes et de communautés microbiennes. Les écosystèmes des sources chaudes sont de remarquables creusets de vie qui témoignent de la capacité des organismes à prospérer dans des conditions extrêmes. Des micro-organismes thermophiles, voire extrémophiles (capables de résister à des températures supérieures à 100 °C), présentent un ensemble fascinant d’adaptations cellulaires et moléculaires qui leur permettent de fonctionner là où d’autres organismes échouent.

Lorsque la température de l’eau est plus élevée, les vitesses de réaction augmentent encore. Les enzymes thermophiles peuvent catalyser les réactions beaucoup plus rapidement que leurs homologues mésophiles (bactéries qui se développent à des températures plus basses). Ainsi, de tout temps, on se rendait dans les stations thermales pour s’abreuver d’eaux sulfureuses, alcalines, nitreuses, salines, ferrugineuses, etc., sans se douter de la présence de ces micro-organismes surprenants. Pour en savoir davantage, je vous invite à lire l’article « Le sol, couche de base et milieu vivant d’une source chaude ». Je vous invite également à consulter l’article « Restaurer sa flore intestinale naturellement grâce au bain thermal », qui met en lumière ce lien surprenant.

[1]. Vanhaecke T., Bretin O., Poirel M. et al. “Drinking water source and intake are associated with distinct gut microbiota signatures in US and UK populations”. J Nutr. 2022; 152:171–182. doi: 10.1093/jn/nxab312

[2]. Sato K, Hara-Chikuma M, Yasui M, Inoue J, Kim YG. Sufficient water intake maintains the gut microbiota and immune homeostasis and promotes pathogen elimination. iScience. 2024;27:109903. doi: 10.1016/j.isci.2024.109903

[3]. Nakamura Y, Watanabe H, Tanaka A, Yasui M, Nishihira J, Murayama N. Effect of increased daily water intake and hydration on health in Japanese adults. Nutrients. 2020;12:1191. doi: 10.3390/nu12041191

[4]. Lugli, G. A., Longhi, G., Mancabelli, L., Alessandri, G., Tarracchini, C., Fontana, F., … Ventura, M. (2022). Tap water as a natural vehicle for microorganisms shaping the human gut microbiome. Environmental Microbiology, 24(9), 3912–3923. doi:10.1111/1462-2920.15988

[5]. Zhang, Y., Oh, S., and Liu, W. (2017). Impact of drinking water treatment and distribution on the microbiome continuum: an ecological disturbance’s perspective. Environ. Microbiol. 19, 3163–3174. doi: 10.1111/1462-2920.13800

[6]. Kenney, Erica L., et al. Prevalence of Inadequate Hydration Among US Children and Disparities by Gender and Race. American Journal of Public Health, vol. 105, no. 8, Aug. 2015, doi:10.2105/ajph.2015.302572.

[7]. Peyrot des Gachons, Catherine, et al. Oral Cooling and Carbonation Increase the Perception of Drinking and Thirst Quenching in Thirsty Adults. PLOS ONE, vol. 11, no. 9, 29 Sept. 2016, doi:10.1371/journal.pone.0162261.